ケントくん

ケントくん接道について簡単に概要を知りたい人や、建築士試験を勉強している人向けのメモだよ。

This is a note for those who want to learn about road access requirements (setudō) or who are studying for the architect license examination.

接道義務を理解するには、大きく3つに分けるといいんだ。

①接道の”接”と”道”

②道路の種類

③接道義務が適用される地域

はじめに、①接道の基本的なルールについて解説するよ。「接道(せつどう)」は略した言葉で、法律には接道という文言はないよ。だから、法文を掲載しているe-gov上で「接道」と検索してもヒットしないんだよ。おそらく、記事を読んでいる人でも経験あるんじゃないかなと思う。

正式には「建築物の敷地は、道路(〜略〜)に2m以上接しなければならない。」と記述されている建築基準法第43条第1項に書かれているよ。この道路に接しなければならないという文言を略して「接道」としているんだ。専門家になる予定の人は必ず法第43条第1項を覚えてみてね。

ちなみに、「ケントくんしつこい」って思うかもしれないけど、法文を読み上げるときや書くときは、法第+条第+項第+号のように正確に書くことが大切だよ。筆記試験では”第”を書かないと試験落ちるよ〜

それでは次のメモ!

「②道路の種類」が2つ目の重要なポイントになるよ。

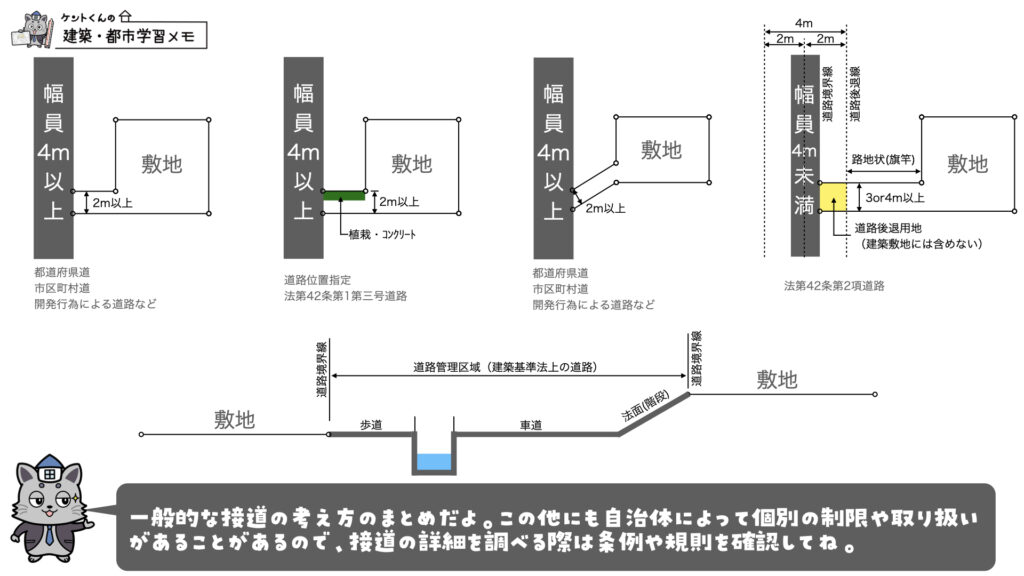

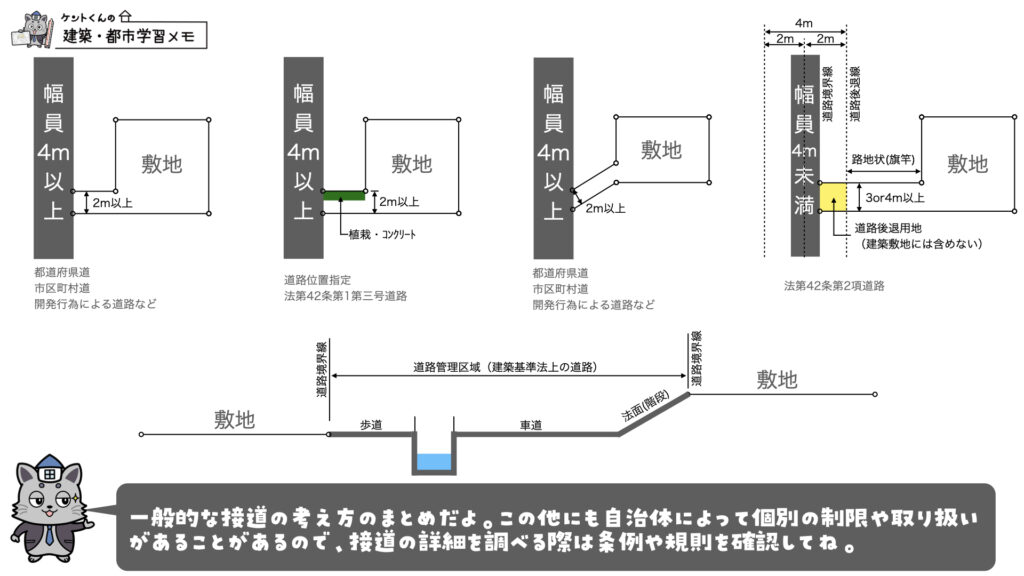

道路といっても法律では様々な種類があるんだ。大原則は幅員4m以上の道だよ。例えば、道路法や都市計画法、土地区画整理法といった個別の法律に基づくものであったり、江戸時代から残っている1間道(幅約1.82m)なども道路として建てられる道として指定されることもあるよ。反対に、4mi以上の道幅があっても港内の道路や田畑を通る道などは指定されていないことが多い。

建築基準法上の道路は、建築基準法第42条に規定されているんだ。法第42条は建築士(建築指導行政の経験があると良い)や不動産鑑定士などの専門家であれば理解しやすいんだけど、建築基準法に触れたことがないという人だとちょっと難しいと感じると思う。

ポイントとして覚えておくべきことは、様々な道路の種類がある中でも、道には、「建築基準法上の道路」か、または「建築基準法上の道路ではない」のどちらかが存在するということ。

また、建築物の敷地は、建築基準法上の道路の2m以上接しなければならないというルールが設けられているよ。

2mというのは原則的なルールで、自治体の条例により建築物の規模や敷地形態に応じた制限の付加(2m→3mや4m)が行われているんだ。詳しくは自治体ごとの条例を確認する必要があるよ。

最後に③の接道が適用される適用される地域についてだよ。

接道が適用される地域は、国土面積のおよそ3割に相当する部分である都市計画区域と準都市計画区域に適用されるよ。その理由は、これらの地域は都市と呼ばれる建物の集合体で形成されているんだ。だから、防火や避難、救助の観点で問題が生じることを防ぐために、建築物が建てられる敷地は最低限のルールとして道路には2m以上接してねというルールを設けたんだよ。

つまり、都市計画区域と準都市計画区域の外に位置する建築物は接道義務がないんだ。

現在は郊外ほど車の利用が必須だから、都市計画区域外であっても実態は何かしらの道路に接している。むしろ、古くから存在する旧市街地では、とても狭隘な道路のために接道が取れていないケースであったり、路地状(旗竿)敷地として、通路幅が約1.82m(1間)の土地では接道が取れていないことの方が多いという印象…

まとめだよ。

・接道義務は道路に接するという意味(建築基準法第43条第1項に規定)

・原則として、敷地は建築基準法上の道路に2m以上接する必要がある。

・建築基準法上の道路は、多くの種類がある(建築基準法第42条に規定)

・接道義務が適用される地域は、都市計画区域または準都市計画区域内

Here’s a quick summary.

・The road access obligation means that a site must adjoin a road (stipulated in Article 43, Paragraph 1 of the Building Standards Act).

・In principle, a site must adjoin a legally defined road under the Act by at least 2 meters.

・There are many types of legally defined roads (stipulated in Article 42 of the Act).

・The road access obligation applies within city planning areas (toshikeikaku-kuiki) or quasi-city planning areas (jun-toshikeikaku-kuiki).

接道義務は例外規定といって、道路に接していない敷地でも条件が整えば行政等の許可(認定)を受けて建築することもできるよ。例外許可もルールが細かく設定されているよ。多いのは港湾内や農道に接して建築するケースだと思う。

コメント