ケントくん

ケントくんこのメモでは「T.Pの意味と建築物との高さとの関係性」をまとめているよ。

T.Pという文字の意味を知っておくと標高と建物高さの違いを理解しやすくなるよ。

T.Pは「Tokyo Peil」の略で、「トーキョー ペイル」と読むよ。意味としては、「東京湾平均海面(とうきょうわんへいきんかいめん)」のこと。

ペイル(Peil)は、オランダ語なんだよ。オランダ語では、主に「水準面」や「水位」などの意味で使われるよ。なぜ、オランダ語を用いたんだろう? 理由は、明治初期に新政府が土木技師としてオランダ人技術団を招いたことがはじまりで、このため、オランダ語である「Peil」という文字が用いられることとなったんだ。

T.Pは、隅田川河口(霊岸島と佃島が最も近い付近)に位置した旧霊岸島量水標において、1873年(明治6年)から1879年(明治12年)までの6年間の潮位平均から決定されているんだ。

※現在は神奈川県三浦市に設置されている油壺験潮場において原点数値の変動が監視されている。

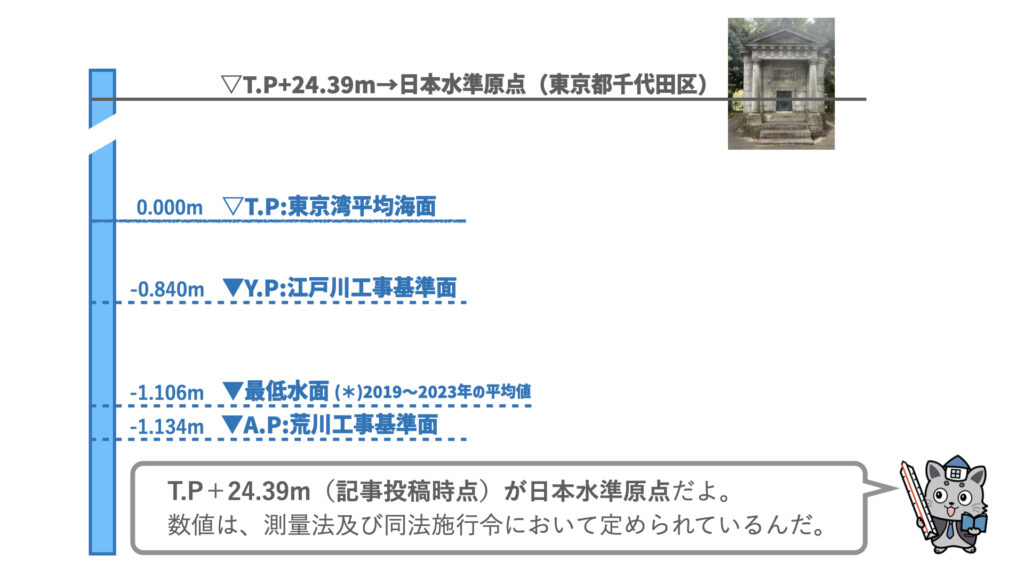

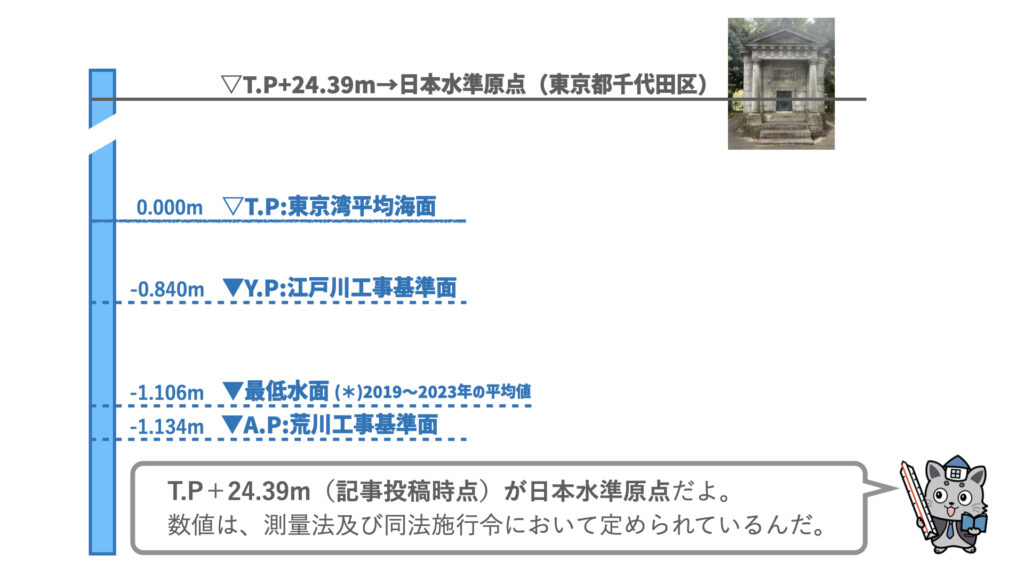

また、日本の測量における基準点(日本水準原点)は、千代田区(江戸時代は彦根藩上屋敷)に位置していて、法律によりT.P+24.3900mと定められているよ。

日本水準原点のある施設は国の重要文化財にも指定されている貴重な建物。

ちなみに、水準原点の数値は、1891年(明治24年)に24.5mに決定されたんだけど、その後、1923年の関東大震災により0.086m沈降、2011年の東日本大震災により0.024m沈降して、現在の数値はTP+24.3900mと定められているよ。

測量法では、日本水準原点の地点と数値を次のように定めているよ(測量法第11条第1項第三号,同法施行令第2条第2項)。

測量法の所管(しょかん)は、国土地理院。地理院が公表している地図データはT.Pを基準(標高0m)として表示されているよ。このため、富士山の標高約3,776mというのはこのT.Pからの高さを言うんだ。

※標高0m=T.P±0m(離島を除く)

次に、建築基準法とT.Pとの関係と、T.Pに似たA.P(荒川工事基準面)やO.P(大阪湾最低潮位)などとの違いについて紹介するよ。

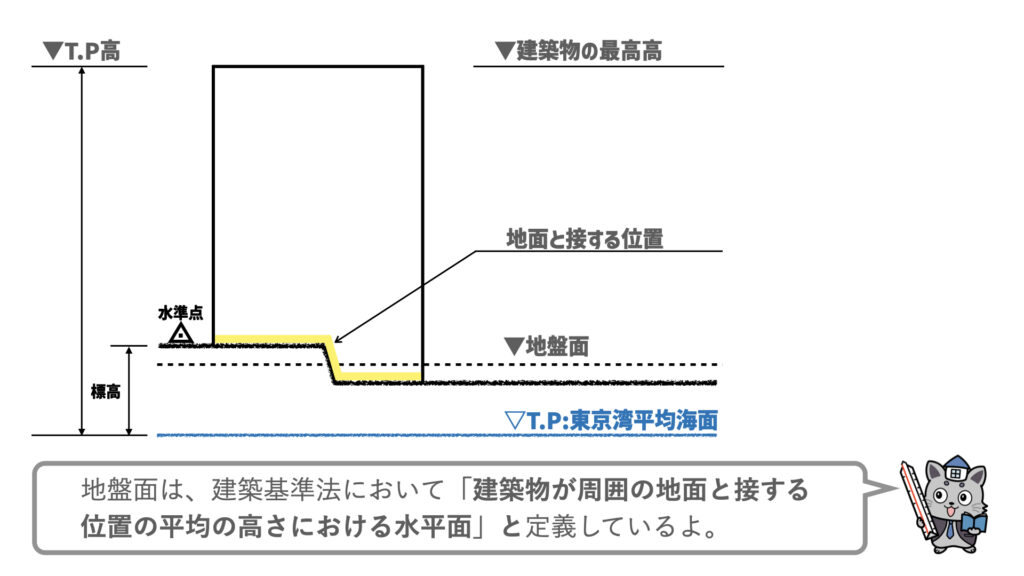

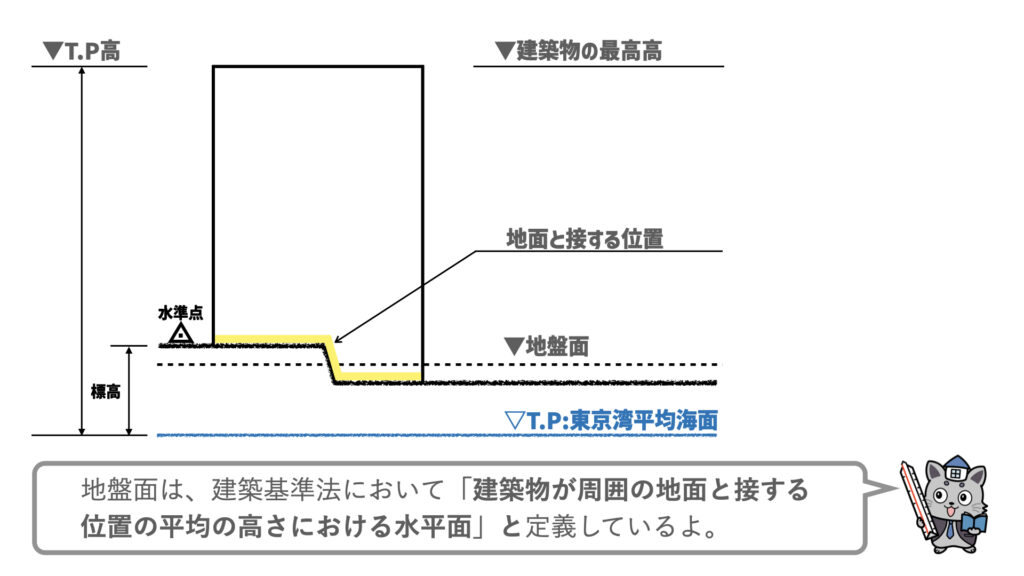

建築基準法では、設計図面について、建物高さの表示に対してはT.Pの表示義務はないんだ。だから、建物の高さは、地盤面(建物が地盤に接する部分を基準)からの高さが記載されているよ。

義務ではないけど、建物高さにT.Pが表示されていると、計画建物近くの水準点との差が分かる。さらに、国土地理院地図にはT.Pが表示されているから周辺地形との差も分かったりして便利だったりするんだ。

T.P以外にもA.P(荒川工事基準面)やY.P(江戸川工事基準面,Yedogawaと表示)、O.P(大阪湾最低潮位)は、冒頭で紹介した量水標の0位の部分(ほぼ大潮干潮位)にあたるよ。だから、A.P=T.P-1.134m、Y.P=T .P-0.8402m、O.P=T.P-1.300mとなされ、いずれも平均海面であるT.Pよりも低い位置にあるんだ。河川・港湾工事では不可欠な最低水面潮位として用いられているよ。

まとめだよ。

・T.PはTokyo Peil(トウキョー ペイル)と読む。

・T.Pは東京湾平均海面のこと。

・T.P±0m=標高±0m

・建物高さは地盤面からの高さ(T.Pからの高さではない)。

※T.P表示は、建築基準法上の義務ではない。

このメモを読んでT.Pについてなんとなく分かってもえたら嬉しいな。

参考書籍

コメント